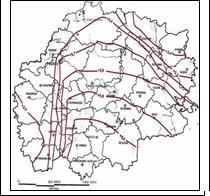

Для оценки пространственной неоднородности климатических параметров использовались данные, полученные метеостанциями. Наиболее длинные ряды содержат сведения, начиная с 1886 года (Елатьма). К сожалению, другие метеостанции обладают меньшими рядами сведений (в частности, Павелец – начиная с 1936 года). При этом в существующих рядах имеются разрывы в наблюдениях. В результате нами было построено несколько картосхем. Сравнение картографических данных середины XX века и начала XXI века показало, что современная климатическая обстановка отличается рядом особенностей.

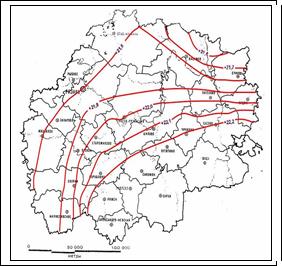

Сопоставление полученных данных со средними картами второй половины ХХ в. (опубликованы, в частности, в [3,4]), показало, что конфигурация изотерм в целом не изменилась, и они имеют субширотное простирание, что связано с закономерным возрастанием количества солнечной радиации с севера на юг. Однако на юго-западе Рязанской области наблюдается понижение среднегодовых температур (рис. 1.3.3). Это связано с тем, что юго-запад региона – участок Среднерусской возвышенности – приподнят над остальной территорией. Относительно пониженная среднегодовая температура этого участка выражена в основном за счет зимнего периода, когда фактор снижения температуры с высотой – в том числе при адиабатическом охлаждении воздуха атлантических циклонов при подъеме – оказывается более существенным в связи с более активным воздухообменом с Атлантикой (рис. 1.3.3(б)).

а) б)

Рис. 1.3.3. Картосхемы среднегодовой температуры воздуха середины

XX

века (а) и начала

XXI

века (2001 – 2003гг) (б)

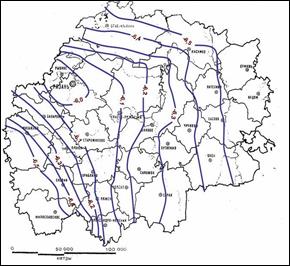

Простирание январских изотерм в субмеридиональном направлении – в связи с адвекцией тепла с Атлантического океана – в целом сохраняется и в начале ХХI в. (рис. 2.3.3).

а) б)

а) б)

Рис. 2.3.3. Картосхема температуры января середины

XX

века (а) и начала

XXI

века (2001 – 2003 гг) (б).

При этом зимой наблюдается повышение температуры с юго-востока на северо-запад до окрестностей Рязани, где локализован региональный максимум зимней температуры, обусловленный тем, что адвекция на данном участке территории области проявляется наиболее интенсивно. Далее к северу температура вновь снижается – уже в соответствии с зональными закономерностями. Необходимо отметить, что по сравнению с серединой прошлого столетия температуры января увеличились примерно на 50С, хотя существенных различий в конфигурации изотерм в целом не наблюдается. Это подтверждает, что пространственная картина метеопараметров значительно устойчивее их средних величин и сохраняется даже при принципиальных изменениях климата.

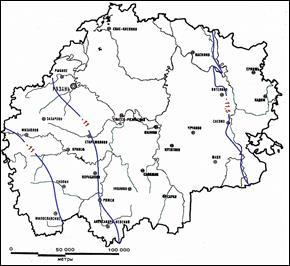

Летние температуры в 2001-2003 годы оказались выше среднемноголетних на 2-30С. Данная тенденция характерна лишь для первых нескольких лет ХХI в. и не является устойчивой. Ранее на этапе «глобального потепления» наблюдался обратный процесс – процесс снижения летних температур.

а) б)

Рис.3.3.3. Картосхемы температуры июля середины

XX

века (а) и начала

XXI

века (2001 – 2003 гг) (б).

Сохраняется субширотное простирание июльских изотерм, при этом они проходят практически перпендикулярно преобладающим северо-западным ветрам (рис. 3.3.3). Тем самым наиболее теплая часть области сейчас – юго-восточная (менее подверженная адвекции с Атлантики, воздушные массы над которой летом холоднее, чем над Русской равниной). Фактор снижения температуры с ростом абсолютной высоты – на Среднерусской возвышенности – летом менее значителен, чем в зимний период.

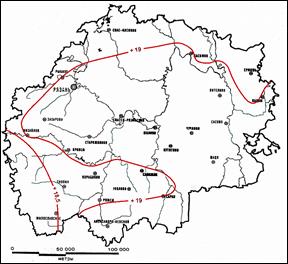

Сравнивая современные (рис. 4.3.3) и средние данные по осадкам [23], можно отметить некоторые изменения. Во-первых, годовая сумма осадков возросла в среднем примерно на 100 мм. Во-вторых, – и это еще более существенно – рязанский участок Среднерусской возвышенности в середине ХХ в. отличался количеством осадков, близким к максимальному, тогда как сейчас это место является одним из самых сухих на территории Рязанской области. Это говорит об усилении роли Среднерусской возвышенности, как барьера на пути прохождения влажных воздушных масс, вследствие усиления интенсивности западного переноса. Высокие среднегодовые осадки на территории возвышенности и сейчас отмечаются, но – в пределах Тульской области на наветренном склоне (рис. 4.3.3). «Барьерный эффект» проявляется и на восточной периферии Ковров-Касимовского плато, гораздо меньшего по относительной высоте и площади, чем Среднерусская возвышенность. Столь существенная трансформация пространственной картины увлажнения свидетельствует о масштабности наблюдаемых климатических изменений, которые отнюдь не ограничиваются простыми колебаниями около средних величин.

Еще статьи

Особенности организации машиностроительного комплекса в РФ

Тяжелое машиностроение

является ведущей отраслью всей промышленности, ее «сердцевиной». Продукция

предприятий машиностроения играет решающую роль в реализации достижений

научно-технического ...

Муниципальная политика в сфере управления демографическими процессами

Российские социологи и

демографы в течение последних десятилетий отмечают, и необходимость принятия

эффективных мер в сфере семейно-демографической политики. В настоящее время это

признано ...

Российская Федерация в ХХІ веке

Росси́я или Росси́йская Федера́ция —

государство, расположенное в Восточной Европе и Северной Азии. Является

крупнейшим государством мира (17 075 400 км² или 11,46 % площ ...